Кроме того, поздравляем Татьяну Викторовну с рождением дочери! Здоровья вам всем, семейного счастья!

Блог о прошлом и настоящем карельских деревень Весьегонского муниципального округа

четверг, 2 июля 2015 г.

Живая старина моей деревни

воскресенье, 28 июня 2015 г.

Военное детство. (70 – летию Победы посвящается) Конкурсная работа Жиловой Т.П.

22

июня 1941 года началась Великая Отечественная война – одно из самых суровых

испытаний, выпавших на нашу долю.

«Родина

в опасности!» По этому зову все, кто мог владеть оружием, приходили на сборные пункты,

чтобы отправиться на фронт.

Война

коснулась каждой семьи, на фронт уходили мужчины: отцы, мужья, братья, другие родственники, знакомые.

Многие женщины сражались на фронте вместе с мужчинами, заменяли ушедших на

фронт у станков. на полях и фермах, лесозаготовках, строительстве

оборонительных заграждений. С рабочих мест не уходили домой неделями. Недоедая

и недосыпая, тыл помогал фронту.

В чрезвычайных (военных)

условиях руководство приняло решение о применении детского труда. Подростки

заменили своих родителей на производстве: стали работать

на предприятиях, заводах, колхозных полях. Юным рабочим тогда было по

13—15 лет, и чтобы они могли работать у станков, понадобились подставки под

ноги.

«Гулливеровскими» были нормы

выработки на полях, где трудились дети: тысячи гектаров скошенного хлеба,

тысячи связанных снопов, тонны намолоченного зерна. С 4-х часов утра до 10

часов вечера продолжался рабочий день на севе, а во время уборки урожая не

редкостью была ночная молотьба. Самые младшие школьники выходили на поля

собирать колоски.

В военное время резко сократилось

число учащихся: состав средней и старшей школы уменьшился в 2 раза. В основном

учились ребята младших классов.

Кесемская библиотека продолжает сбор

материалов о Великой Отечественной войне, воспоминания тружеников тыла и детей

войны.

Предлагаем вам воспоминания ветерана

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Филатовой Марии Сергеевны, которая

будучи ребенком, стала ее непосредственным участником.

«Я,

Филатова Мария Сергеевна (в девичестве Белякова), родилась 6 марта 1929 года в

д. Новое Шилково, Овинищенского района, Тверской области в большой крестьянской

семье. Отец работал председателем, а потом бригадиром в колхозе «За

пятилетку»,мама долгое время – дояркой. В семье было пятеро детей.

Отец-участник гражданской войны, был ранен. В первые годы советской власти был активистом, принимал участие в раскулачивании, за что чуть не

поплатился жизнью. Родители по тому времени были довольно грамотными людьми и

нам. детям, стремились дать образование, а такжес малых лет приобщали к труду.

«Я,

Филатова Мария Сергеевна (в девичестве Белякова), родилась 6 марта 1929 года в

д. Новое Шилково, Овинищенского района, Тверской области в большой крестьянской

семье. Отец работал председателем, а потом бригадиром в колхозе «За

пятилетку»,мама долгое время – дояркой. В семье было пятеро детей.

Отец-участник гражданской войны, был ранен. В первые годы советской власти был активистом, принимал участие в раскулачивании, за что чуть не

поплатился жизнью. Родители по тому времени были довольно грамотными людьми и

нам. детям, стремились дать образование, а такжес малых лет приобщали к труду.

Великая Отечественная война с первых

дней принесла тяжелые испытания и горе нашей семье, как и многим другим. Вся

жизнь резко изменилась.

Отец (47лет) был призван на трудовой

фронт. Старший брат Алексей в это время служил в действующей армии на

Балтийском береговом флоте. погиб в самом начале войны. Родители никаких

известий о его гибели не получили, и он. защитник Родины, не внесен даже в

книгу Памяти.

Старшая сестра Антонина была

мобилизована на трудовые работы, девушки рыли противотанковые рвы где-то под

Торжком.

Сестра Зинаида после окончания школы

работала на ст. Овинищи.

Сестру Лидию мобилизовали в ФЗО в

Москву на военный завод. Остались мы вдвоем с мамой. Я училась в 5 классе

Тимошкинской 7-летней школы. Как мы жили во время войны? В школу мы

ходили за 3 км пешком. Только в дни метелей и буранов родители подвозили нас в

школу на лошади. Некоторые наши учителя были эвакуированы с мест военных

действий. Электричества не было, занимались и учили уроки с керосиновыми

лампами. Тетрадей не было, писали на старых книжках. И все равно старались

хорошо учиться. Немецкие самолеты часто пролетали с воющим звуком над нашей

местностью, стреляли в работающих на поле женщин. Нередко пролетали очень низко

над школой. Взволнованные родители прибегали в школу за нами, детьми, потому

что уже ходили слухи. что детей будут эвакуировать. Звуки военной канонады были

слышны со стороны Сандовского района. Немцы несколько раз бомбили ст. Овинищи, были

жертвы. В нашу местность был прислан выздоравливающий батальон солдат (может

как по-другому называется). Положение их

было не завидное. Скудное питание, ходили зимой в шинелях, ботинках с

обмотками. У нас в доме квартировали тоже 7-8 человек, мы их подкармливали. чем

могли.

Я закончила 7 классов в 1943 году и

2 года во время войны будучи подростком работала в колхозе наравне со

взрослыми. Мужчин в деревне по существу не было, трудились пожилые. подростки и

дети. Было очень тяжело. Ели хлеб с мякиной, картошку. а молоко. мясо. яйца и

др. сдавали государству. Лошадей тоже отправляли на фронт, поэтому выполняли

всю работу вручную: косили. жали серпом. лен обколачивали деревянными

колотушками, освобождали от костры специально выстроганными досками с ручкой

(трепалами), лен дергали руками, расстилали. боронили пашню, вручную сеяли. Свои

огороды пахали с помощью быков, а иногда и сами женщины тащили плуг за собой.

В это время все делалось для фронта, для Победы. Дома многие семьи вязали и шили теплые вещи и

отправляли на фронт. А ведь в каждой семье было горе, приходили похоронки и еще

хуже, когда вообще никаких вестей не было. Страшно было смотреть ,как страдала

моя мама. потеряв любимого сына, прекрасного человека, спортсмена. который не

успел даже и закончить образование в техникуме.

Закончилась война. Моя сестра

Антонина и отец вернулись домой. Они снова стали трудиться в колхозе, а я в

1945 году поступила в Краснохолмское педучилище. Труднейшие послевоенные годы. В

первый год учебы нам выдавали продукты по карточкам. Из дому тоже было

нечего взять. В то время еще не было

поезда рейсом Весьегонск- Санково. Мы вынуждены были ездить на поездах Москва-

Ленинград, билетов в малых Овинищах не продавали, и мы ездили на подножках

вместе с мешочниками, ворьем и теми, кто спасался на крышах вагонов. Иногда и у

нас резали карманы и сумки. Жили мы в

общежитии, девушки в комнате были дружные. И все мы старались хорошо учиться. А

как мы готовились к экзаменам! Брали одеяла, расстилали у каланчи (она была

напротив нашего общежития) и учили материал чуть ли не наизусть. Развлечений

было немного, иногда устраивались в педучилище вечера. Я принимала участие в

хоре, и мы выступали на вечерах, иногда и по местному радио. По воскресеньям

ходили в городской сад. пролезали без билетов через лазейки, танцевали под

духовой оркестр. А еще тайком иногда ходили в действующую церковь посмотреть, что

там делается. В 1950 году я успешно закончила педучилище и числе лучших

выпускниц была направлена в Бежецк на месячные курсы повышения квалификации. чтобы

потом преподавать русский язык и литературу. После окончания курсов я была

направлена на работу в школу в Сандовский район. Но вызова из школы я не

получила, и мы вместе с одной выпускницей педучилища поехали в Москву в

Министерство образования, чтобы нас направили туда, где бы мы были особенно нужны. Одним словом, мы были молоды. хотелось

романтики. И нас по нашему желанию направили на работу в Новосибирскую область.

Действительно, романтики в последствии было достаточно. Мы, не видавшие еще

ничего в жизни, окунулись в самую ее гущу. Приехали в Москву на Казанский

вокзал. За билетами на восток огромная очередь. Люди стоят сутками. раздраженные,

стараются пройти без очереди. Мы смогли достать билеты только благодаря тому, что

имели направления на работу. И вот мы с Тоней (так звали мою спутницу) в поезде

дальнего следования, долгие пять суток. Люди в вагоне обжились, сидят

компаниями, выпивают, где-то поют, где ругаются. Мы натерпелись страха, но

добрались все же до Новосибирска. В Облоно нас направили в один из самых

отдаленных районов области, Михайловский, как потом оказалось, район

политических ссыльных (58 статья). Привезли нас на попутной машине в районный

центр с. Чумаково. Населенные пункты там расположены друг от друга на

расстоянии 50-100 и более км, связи никакой нет. Можно было попасть на место

назначения только на попутке или подводе. Примерно через неделю за мной прислали

лошадку. Назначили меня в Кульчинскую 7-летнюю школу – литератором. Это была

большая деревня в одну длинную улицу со стадами гусей, а за деревней блестело

большое красивое озеро, в котором причудливо отражался вечерний закат. Дома –мазанки, с сенями, плетенными из

прутьев. Я была единственным литератором в школе, классным руководителем в 6-м

классе. Многие ребята во время войны не учились, а потом пошли в школу. поэтому были переростки, почти

мне ровесники. Работа в Сибири мне нравилась, нас там ценили, считали специалистами,

потому что учить там было некому. Некоторые учителя имели 7-летнее образование.

Ребята мне тоже нравились, более наивные, добрые, хотя жилось им после войны

очень тяжело. Ведь сибирские солдаты почти все полегли. храбро сражаясь, между

прочем, за нашу Калининскую область. У меня в классе из 40 учащихся только 2 или

3 ученика имели отцов. В школу зимой некоторые дети ходили босиком. очень бедно

одетые. Но сибиряки в отличии от нас - очень веселый народ. На работу и с

работы с песнями. В клуб ходили все: и молодежь, и семейные. Танцевали и

отплясывали в галошах, подвязанных веревочками. в фуфайках. Там все умели

здорово плясать, играть на гитаре или других музыкальных инструментах. Так как это был район ссыльных, высоко была

поставлена политико- воспитательная работа. К каждому учителю прикреплено было

десять домов. Еженедельно мы проводили беседы на различные темы. Особенно большая

работа по идейно – политическому воспитанию населения проводилась перед

выборами. Мы отвечали за каждого голосующего из своей десятидворки. Но зато и

выборы потом превращались в праздник. В клубе было веселье всю ночь до утра. В

Сибири я честно проработала 3 года. Но я понимала, что мне необходимо учиться

еще, получить высшее образование. Я обратилась в Роно, но мне документов не

выдали, потому что там не хватало учителей. Я уехала и стала готовиться для поступления

в Калининский государственный педагогический институт. В 1954 году я поступила

в КГПИ на дневное отделение. По моему запросу мне выслали мои документы из

Сибири. Все годы я училась на повышенную стипендию и окончила институт в 1957

году со званием учителя русского языка и литературы, получила диплом.

По семейным обстоятельствам год не работала. Потом в 1958 году устроилась на

работу в Тимошкинскую 7-летнюю школу, а в 1959 году была переведена в Кесемскую

среднюю школу, где работала преподавателем русского языка и литературы, а

с1973г. и завучем до пенсии 1985 года».

Мария Сергеевна служит примером для

своих учеников, для односельчан, к ней

обращаются за советом, в трудную минуту за поддержкой. Для каждого найдется

теплое слово, нужный совет. Свою любимую учительницу навещают её ученики. Для

учительницы – они всегда её ученики и за каждого она переживает, а в радости

разделяет счастье.

В личной жизни она счастлива. У неё дочь Татьяна

Васильевна (как и мать –педагог),сын Виктор Васильевич, внуки, правнуки.

Награды:

Медаль «Ветеран Великой

Отечественной войны». Удостоверение № 5730996

Удостоверение №75552 Медаль «Ветеран труда».

|

Кесемская средняя школа.10 класс.

|

медаль «За долголетний

добросовестный труд»,

|

| Кесемская средняя школа (Филатова М.С. в центре, во втором ряду) |

|

Поезка в Санкт – Петербург. Учителя

и ученики Кесемской школы

|

|

Филатова Мария Сергеевна и 8класс. Кесемская

средняя школа

|

среда, 24 июня 2015 г.

Население, эвакуированное в годы Великой Отечественной войны на территорию Быковского сельского совета.

Конкурсная работа Савельевой Г.Н., библиографа Весьегонской центральной библиотеки

НОЧЬЮ

В ЭВАКУАЦИИ

Шёл дождь всю ночь,

холодный, проливной.

И лошади, и дети сбились

вместе,

напуганные криками,

войной

и темнотой чужих

предместий.

Мы ждали утра, чтобы

раздобыть

еду и место, где бы

было сухо…

Но никогда мне, видно, не

забыть

глядящую сквозь дождь старуху.

Она вселяла веру и

покой,

Преодолев и горе, и

тревогу,

придерживая узкою

рукой,

как ленту, чёрную

дорогу.

(Александр Шевелёв)

Всё

дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны. Меньше остается людей,

воевавших и переживших все тяготы и лишения того страшного времени.

Каждое

новое поколение все меньше знает об этой войне, что совсем не справедливо. Мы,

дети участников войны, частично знаем о

том, как наши земляки сражались на фронте и

самоотверженно трудились в тылу во имя Победы. Но есть еще такие

страницы, о которых мы почти ничего не знаем.

Так,

например, я много слышала об эвакуации

деревообрабатывающего предприятия ДОК-15 из поселка Выползово Бологовского

района в город Весьегонск, о его работе в годы войны и после. Но ничего не

знала о том, что на территории Тимошкинского сельского совета в годы войны

проживало немало эвакуированного населения.

Разыскивая данные по родословной моей

семьи, я нашла в Весьегонском архиве «Списки эвакуированных граждан, проживающих

на территории Быковского сельского совета за 1943-45 г.» и была очень

удивлена увиденным. Оказывается, почти в каждой деревне проживало немалое количество этих граждан (я слышала только о возвращении

в родные места людей с территорий, занятых врагом).

Просмотрев

документы, сделала выводы, что в основном это были семьи в составе которых

- мать и 2-3 ребенка, иногда – одинокие

женщины и единицы мужчин.

Так,

например, в деревне Тимошкино

(колхоз «Победа», председатель Мухин) в

ноябре 1945 года проживало 20

человек, третья часть из них была

карелы, остальные – русские. Это

семьи: Алексеевых, Жирновой-Мухиных,

Тарасовых, Ролович, Киркиных, Матвеевых, Хорошулиных, Бондаревой и две

семьи Киркиных.

Эвакуированные

были: из Ленинграда и Петрозаводска - семь

человек, Калинина, Зубцовского района. В годы войны один человек работал

письмоносцем, два – в Тимошкинском

детском доме, один – техничкой (наверное, в школе), остальные - в

колхозе. Почти все приезжие хотели вернуться на прежнее место жительства и

только 4 человека (по неизвестной причине) пожелали остаться в этой деревне.

В деревне Веснино (колхоз …), помимо коренных

жителей, жило

пять семей: муж, жена, 2 дочери

и сын Полянские, двое Румянцевых,

четверо Лукиных, трое Семеновых и четверо Стрембелевых. Всего 18 человек. Их них: двое мужчин, остальные - женщины и дети. Один человек приехал из

Калинина, остальные – из Ленинграда.

Двадцать

два человека приехали в колхоз

«Сталинец» (деревня…). Это были женщины с детьми из Ленинграда, Гатчины, Холмского

или Холмовского района (? Смоленской

области), один из Шлиссельбурга (Кировский район Ленинградской области). В

деревне поселились 10 семей: Глуховы, Куляхтины, Кузнецовы, Иванова, Максимовы,

Акимова, Виноградовы, Осипова, Тимофеевы, Григорьевы.

В

деревне Мякишево (колхоз «9 января») проживало 9 семей. Это: Никандровы-Ивановы, Егоровы, Ивановы, Ниловы, Семенова,

Герасимовы, Федотовы, Ивановы. Один человек приехал из К.-Ф.Р (Карело-Финская

ССР), три - из Ленинграда, остальные из Холмского района. Из 25 человек - один

мужчина (1884 года рождения), остальные – женщины и дети.

На

27 октября 1944 года в деревне Вяльцево (сельхозартель

«Труженик») количество

эвакуированных составляло 21

человек. Это члены 7 семей: Ильины,

Пыжовы, Ананьевы, Герасимова, Чеховы, Звягина, Сизиковы. Из общего количества

было трое мужчины, остальные, как, впрочем, и везде - женщины и дети. Из Холмского

района приехали 14 человек, 2-е - из Лениградада, 4-ро - из Зубцовского района.

Гораздо

меньше проживало эвакуированных в деревне

Новое Шилково. (колхоз «За пятилетку»), всего 9 чел.

Это были бывшие жители Холмовского района в составе 5 семей: Булатовы, Семенова,

Качеева, Визрева, Лукина-Кузьмин. Среди

них был только один мужчина 1910 года рождения.

В колхозе «Новый путь» (д. Абросимово) - 17 человек (один

мужчина 1888 г.р., остальные – женщины и дети). Это было 4-е семьи: Петровы, Смирновы, Громов-Купчины,

Петровы-Гусевы. Трое приехали из Пскова, девять человек из Ленинграда, пять - из Холмовского района. Семеро трудились

в колхозе, а остальные были дети (часть из них училась, были и дошкольники).

На территории

Быковского сельского совета были еще деревни (Корнягово – колхоз «Путь

Ленина, Плоское – «Новая жизнь», Яснево- «Им.Яковлева»,…) , но о том, проживали

ли там эвакуированные жители пока

сведений не имею.

И

очень хотелось бы знать: как жилось в то трудное время здесь этим людям? Как

складывались отношения местного и эвакуированного населения? И не жалела-ли та

(может быть) незначительная часть, оставшихся на постоянное место

жительство, о принятом решении? Как

сложилась их судьба на новом для них месте? Вопросов много. Может быть,

когда-то появятся на них ответы – это дело времени и неравнодушных

людей-краеведов, жителей (коренных и

когда-то эвакуированных).

Я

предполагаю, что все эвакуированные жители прибыли в эти деревни по железной

дороге.

Литература

Списки

эвакуированных граждан, проживающих на территории сельского совета за 1943-45 г./

Исполнительный комитет Быковского сельского совета депутатов трудящихся Весьегонского

района Калининской области. Фонд 25.Опись -1. Единица - 50.

четверг, 19 марта 2015 г.

Литературный март

Литературный КВН «Путешествие с Коньком – Горбунком».

Ко всемирному дню писателя и юбилею П.П.Ершова в библиотеке состоялся литературный КВН. В этот день для дошкольников прошли громкие чтения сказки «Конёк - горбунок», а школьники отвечали на вопросы, отгадывали героев сказки, кому принадлежат сказанные слова, Дети познакомились с биографией писателя. Всем участника КВН вручены благодарности за активное участие.

Ко всемирному дню писателя и юбилею П.П.Ершова в библиотеке состоялся литературный КВН. В этот день для дошкольников прошли громкие чтения сказки «Конёк - горбунок», а школьники отвечали на вопросы, отгадывали героев сказки, кому принадлежат сказанные слова, Дети познакомились с биографией писателя. Всем участника КВН вручены благодарности за активное участие.

Кн. выставка – признание «Галерея великих женщин».

В подарок представительницам женского пола в канун 8 марта в библиотеке работала выставка – признание «Галерея великих женщин». Выставка состояла из двух разделов: 1- «Женское лицо». В этом разделе представлены книги, рассказывающие о выдающихся женщинах древней Руси и России: великой княгине Ольге, дочерях Ярослава Мудрого и внучках Владимира Мономаха, Наталье Гончаровой, Анне Ахматовой, Екатерине Фурцевой, Раисе Горбачовой.

В подарок представительницам женского пола в канун 8 марта в библиотеке работала выставка – признание «Галерея великих женщин». Выставка состояла из двух разделов: 1- «Женское лицо». В этом разделе представлены книги, рассказывающие о выдающихся женщинах древней Руси и России: великой княгине Ольге, дочерях Ярослава Мудрого и внучках Владимира Мономаха, Наталье Гончаровой, Анне Ахматовой, Екатерине Фурцевой, Раисе Горбачовой. Когда-то известный психолог Дейл Карнеги сказал, что имя человека - самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Это - правда. Некоторые люди верят в то, что имя играет определенную роль в становлении характера человека и влияет на его судьбу. Социологические исследования показывают, что женскими именами и их значением прекрасная половина человечества интересуется больше, чем мужчины - своими. Вероятно, отчасти это объясняется природным любопытством дам. А может, как создания загадочные, они лучше и тоньше чувствуют, что женские имена таинственными нитями связаны с их жизнью. Второй раздел «Что в имени тебе моем» представлял книги, названные женским именем: А.Риплей «Скарлет», Ш.Бронте «Джей Эйр», Л.Толстой «Анна Каренина», А.Дюма «Королева Марго», В.Набоков «Лолита». Украшали выставку слова известных писателей о женщинах.

Когда-то известный психолог Дейл Карнеги сказал, что имя человека - самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Это - правда. Некоторые люди верят в то, что имя играет определенную роль в становлении характера человека и влияет на его судьбу. Социологические исследования показывают, что женскими именами и их значением прекрасная половина человечества интересуется больше, чем мужчины - своими. Вероятно, отчасти это объясняется природным любопытством дам. А может, как создания загадочные, они лучше и тоньше чувствуют, что женские имена таинственными нитями связаны с их жизнью. Второй раздел «Что в имени тебе моем» представлял книги, названные женским именем: А.Риплей «Скарлет», Ш.Бронте «Джей Эйр», Л.Толстой «Анна Каренина», А.Дюма «Королева Марго», В.Набоков «Лолита». Украшали выставку слова известных писателей о женщинах.

В читальном зале работала выставка-вернисаж «Я одержим твоею красотою».

Кн. выставка «Духовных книг божественная мудрость».

14 марта – день православной книги. Дата праздника выбрана не случайно: именно в этот день в 1564 году в нашей стране увидела свет первая печатная книга «Апостол», а имя первопечатника диакона Ивана Фёдорова хорошо известно многим со школьной скамьи. Ко дню православной книги в библиотеке работала выставка «Духовных книг божественная мудрость». Эпиграфом к выставке послужило четверостишие И.С.Гумилёва:

«Есть Бог, есть мир, они живут вовек,

А жизнь людей мгновенна и убога,

Но все в себя вмещает человек,

Который любит мир и верит в Бога».

На выставке три раздела: «Главная Книга всех Времен – Библия», «Русские святые», «Святыни православия» (о храмах Твери и Весьегонского района).

«Твои первые энциклопедии».

Тимошкинская библиотеке не оставляет без внимания и дошкольников. Они частые гости многих мероприятий. В марте для них прошел библиотечный урок «Твои первые энциклопедии». На уроке они отправились в увлекательное путешествие по страницам детских энциклопедий. Урок прошел увлекательно и с большим интересом.

Тимошкинская библиотеке не оставляет без внимания и дошкольников. Они частые гости многих мероприятий. В марте для них прошел библиотечный урок «Твои первые энциклопедии». На уроке они отправились в увлекательное путешествие по страницам детских энциклопедий. Урок прошел увлекательно и с большим интересом.Т.В.Кузненцова

четверг, 26 февраля 2015 г.

Усадьба Тюлькино

Любовь к родному краю начинается с открытия его истории, культуры.

В нашей местности есть места, где когда-то были барские усадьбы. К сожалению ни разрушенных построек, ни следов фундамента на их месте не сохранилось. Лишь вековые деревья, да заросшие пруды указывают на то, что когда-то здесь были усадебные парки.Усадьба Тюлькино располагалась на правом берегу ручья Ротань и на дороге Пятницкое – Б.Мякишево, в одной версте от деревни Ильницы.

В нашей местности есть места, где когда-то были барские усадьбы. К сожалению ни разрушенных построек, ни следов фундамента на их месте не сохранилось. Лишь вековые деревья, да заросшие пруды указывают на то, что когда-то здесь были усадебные парки.Усадьба Тюлькино располагалась на правом берегу ручья Ротань и на дороге Пятницкое – Б.Мякишево, в одной версте от деревни Ильницы.

Сегодня название этого места редко можно услышать. А столетие назад там кипела жизнь и весьма интересная.

До 1833 г. усадьба Тюлькино принадлежала генерал – лейтенанту Перскому Михаилу Степановичу, после которого унаследована Колюбакиным Александром Васильевичем. К 1889 г. владелицей усадьбы считалась Колюбакина Анна Павловна – мать Александра Михайловича Колюбакина.

|

| Колюбакина А.П. |

Всего за Анной Павловной значилось 900 десятин земли. Под усадьбой было 3 десятины. В них размещались 3 жилых и 23 хозяйственных постройки, в том числе двухэтажный жилой дом, флигель, кузнеца, ветряная мельница, толчея и сыроваренный завод. Общая стоимость всех строений оценивалась в 13243 руб. Кроме собственного сыроваренного завода, владельца арендовали еще два: в Телятине у П.М.Полякова и Залужье (ныне Сандовский район) у А.С.Веселого. Руководил работой всех заводов сыровар, судя по всему, голландец. Все заводы призводили в отдельные годы 1500 пудов голанндского сыра и приносили доход до 2500 руб. В усадьбе содержались 2 выездных, 5 рабочих лошадей, более 40 коров, имелся сельскохозяйственный инвентарь. Более 70 десятин земли засевалось различными культурами, в том числе редкими для помещичьих хозяйств: льном и картошкой.

|

| Н.А.Афанасова |

Усадьба Тюлькино очень интересно описана в воспоминаниях дочери А.М. Колюбакина, Нины Александровны Афанасовой.

«В детстве мы больше любили Сорокино, в юности нам больше улыбалось Тюлькино.

После 17 лет я перестала ездить в Сорокино, и мы с братом все лето проводили в Тюлькине.

Там был большой благоустроенный дом. Мы жили во втором этаже пристроенного флигеля. Все большое хозяйство имения бабушка вела сама, вводила у себя травосеяние и передовую по тем временам сельхозтехнику, держала сыроварню. Умерла она рано, в 1903 г. Тогда у деда поселилась его овдовевшая сестра, бабушка Маша, которую я уже упоминала. Дед был очень занят своей работой земского начальника. Бабушка лечила домашними средствами соседних крестьян.

В Тюлькине всегда толпился народ: одни по делам к деду, другие за помощью к бабушке Маше. Бабушка была очень живой самоотверженный чуткий человек. Я любила слушать ее рассказы о старине и воспоминания молодости.

В Тюлькине нас никто не стеснял, нам не докучали никакими поучениями. Брат увлекался сельским хозяйством. Я бродила по лесам и полям и запоем читала. У деда была большая библиотека, я знакомилась с русскими и иностранными классиками. Утром я, бывало, забиралась с книгой на верхушку ветряной мельницы. Оттуда открывался вид на поля, леса, усадьбу. Там так легко дышалось и так хорошо мечталось и читалось.

Днем я обычно устраивалась с книгой в уголке сада под березами прямо на траве».

«Из Тюлькина я уезжала в последний раз в конце декабря 1917 г. Больше мне там побывать не довелось. Как веселая радостная сказка, запомнились зимние каникулы 1913/14 года, последние каникулы перед войной, последние зимние праздники дома.

С отцом, братом и Настей Поведской я проводила их в Тюлькине. Стояли погожие ясные морозные дни. Мы бродили с Настей по снежным полям и лесам, катались на санках. Была устроена чудесная елка для всех ребятишек Тюлькина. По вечерам собиралась молодежь, играли во всевозможные игры.

Особенно запомнилась одна лунная ночь. Выпал иней, и мы поехали на двух санках в лес. Разубранные инеем березы и ели стояли, как замороженные, а маленькие деревца подлеска, укутанные снегом, напоминали причудливых животных, сказочных гномов. Две недели пролетели, как сон.

Лето 1914 г. выдалось особенно жаркое, горели леса, горели в соседнем уезде торфяники, и часто небо было затянуто каким-то дымным туманом, и солнце в виде огромного шара просматривалось, как через закопченное стекло. Я в то время увлекалась астрономией, была членом астрономического кружка на курсах и собиралась ехать в Крым наблюдать полное солнечное затмение. Я даже смастерила незатейливый аппарат для наблюдения скорости ветра во время затмения. Ехать мне не пришлось — началась война.

Как-то в летний и жаркий июльский день мы увидели вблизи огромное зарево — горела деревня Сельцы в полутора верстах от нас. Мы с братом и несколькими рабочими забрали пожарную машину деда и направились на пожар. Целый ряд изб уже пылал, как гигантский костер. Надо было отстоять то, что еще не горело. Заработала пожарная машина, быстро по цепочке передавались ведра с водой от колодца.

В деревне стоял крик, плач и стон погоревших семей. Многие вернулись с поля только к догоравшим избам.

Мы возвращались после пожара домой усталые и потрясенные».

Связаны эти места с именем яркого представителя этой славной семьи Колюбакиным Александром Михайловичем.

Февральский калейдоскоп.

В феврале в Тимошкинской библиотеке прошли

мероприятия: «Сквернословие и здоровье» (познавательное мероприятие),

«Маленькие герои суровых дней» (медиачас), «Один день в армии» (праздничная

программа), работала выставка – цитата

«Дар любить», книжная полка «Перечитываем В.М.Гаршина» (к юбилею писателя).

А так же:

Накануне праздника

«День святого Валентина» в Тимошкинской библиотеке прошла акция «День добрых слов». Пользователям в этот день в библиотеке

дарились улыбки и добрые слова. А для школьников прошел мастер – класс

«Сердечко в подарок».

Масленица –

традиционный праздник в библиотеке. Всю неделю перед Масленицей работала выставка – рецепт «Масленица пришла – блины

принесла».

Выставка состояла из двух разделов: «Не житье, а Масленица». В

этом разделе рассказывалось о традициях праздника, как Масленицу отмечали раньше в старину.

Второй раздел – «Готовим на Масленицу» знакомил с рецептами блинной недели и

представлял рецепт дня. Всем читателям, предложившим рецепты блинов, вручены в

подарок буклеты «Блинчики к Масленице».

Белякова Мария Егоровна поделилась рецептом

карельских блинов.

«Раньше карелы пекли

блины из овсяной муки. Небольшое количество муки растворяли в воде, добавляли

дрожжи и оставляли в теплом месте на ночь. Утром опару процеживали, добавляли

муки, молока, яйца, соль и немного сахара. Пекли блины в русской печке на

сковороде. Сковорода была специально для блинов, ничего другое на ней не пекли.

Сковороду смазывали подсолнечным маслом. К блинам подавали бруснику, грибы

соленые. Варили каши и заворачивали в блины. Блины пекли на масляной неделе

часто, в воскресенье - обязательно».

Прошел мастер-класс

«Без блинов не Масленица». Читальный зал украсила выставка – экспозиция «Широкая Масленица». На ней представлены

предметы быта карельского народа, соломенная кукла, карельские блины.

К юбилею писателя

Ф. Абрамова работала кн.выставка-просмотр «Писатель земли русской».

среда, 11 февраля 2015 г.

«Таня, Танечка, Танюша»

Всем когда-то предстоит побывать студентами. Вот и школьники на мероприятии «Таня, Танечка, Танюша» побывали в роли студентов. Они узнали об истории праздника, познакомились с распорядком дня студента, составляли студенческое меню, побывали на лекциях, отвечали на вопросы. Самым интересным оказалось составление студенческого меню.

Всем когда-то предстоит побывать студентами. Вот и школьники на мероприятии «Таня, Танечка, Танюша» побывали в роли студентов. Они узнали об истории праздника, познакомились с распорядком дня студента, составляли студенческое меню, побывали на лекциях, отвечали на вопросы. Самым интересным оказалось составление студенческого меню. Т.В.Кузнецова, библиотекарь Тимошкинской СБ.

К юбилеям писателей

1.В год литературы Тимошкинская библиотека не оставляет без

внимания писателей - юбиляров. К юбилею А.С.Грибоедова в библиотеке работала

книжная выставка – портрет «Гордость русского народа».

2.Юбилею А.П.Чехова была посвящена литературная

панорама «Доктор Чехов: знакомый незнакомец». Работала книжная выставка «Тонкий

знаток человеческих душ». На ней представлены произведения писателя, дополняли

выставку высказывания А.П.Чехова. Работал видеосалон, где молодежь могла

посмотреть художественные фильмы по произведениям А.П.Чехова: «Анна на шее»,

«Мой ласковый и нежный зверь», «Душечка», «Дядя Ваня» «Неоконченная пьеса для

механического пианино», а дошкольники мультфильм «Каштанка». Всем посетителям

видеосалона вручены буклеты «Смеемся вместе с Чеховым». Для школьников прошла

викторина «Письмо на деревню» по рассказу А.П.Чехова «Ванька».

Т.В.Кузнецова, библиотекарь Тимошкинской СБ.

понедельник, 12 января 2015 г.

2015 - Год литературы

2015 год

объявлен годом литературы.

Библиотека начала работу по программе «Войди

в мир книг и ты его полюбишь!». Красочно оформлен читальный зал.

В новогодние каникулы в библиотеке появились новые выставки. «Зимняя сказка» (выставка – кроссворд ).

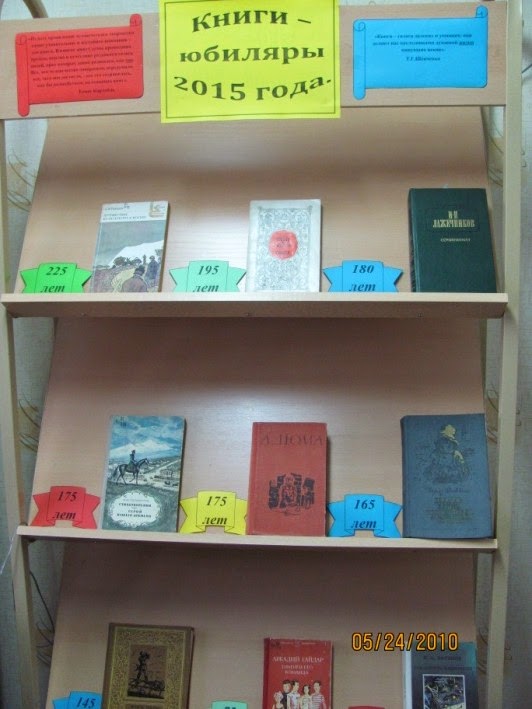

«Книги – юбиляры 2015 года».

Состоялось торжественное открытие года литературы.

Для школьников прошел библиочемпионат

«Её величество – Книга». Юные читатели приняли участие в конкурсах: «Угадай

героя», «У книжной полки», «Читай, книгочей, не жалей очей!», «Перевертыши»,

«Блицвикторина».

Подписаться на:

Комментарии (Atom)